Hay algo fascinante en los vendedores de flores. Notás su presencia a la distancia, mientras trabajás en tu dama, o los ves pasar entre la gente, mientras buscás alguna. Quien sepa mirar, descubrirá, no están presentes. Flotan ajenos al ras del piso, mientras hacen su arte.

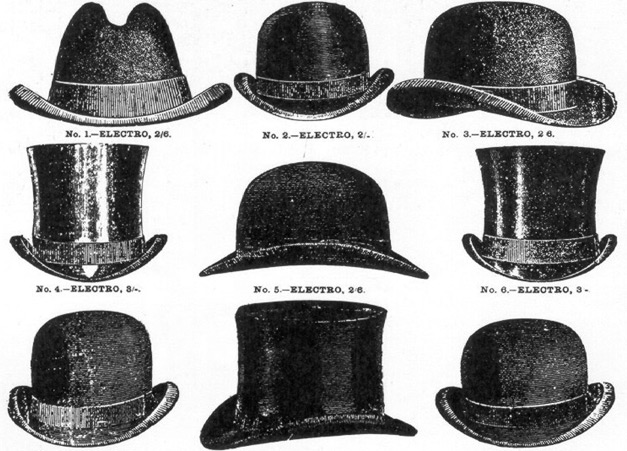

Con peinados clásicos, caras definidas y refinados modales, surcan optimistas el circo de la carne. Atentos a quien los necesite, se brindan siempre prestos y con amplias sonrisas, llevando sacos color topo, sombreros Sinatra y finos bigotes.

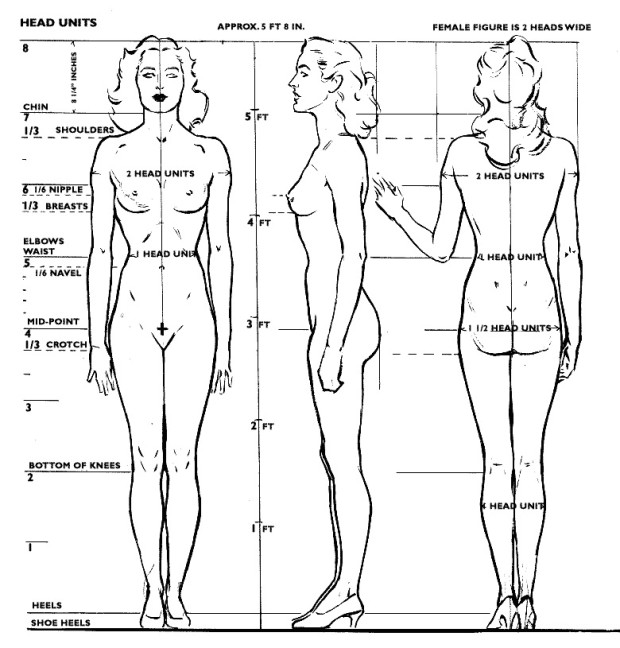

Y las veo a ellas, dulces vírgenes de cabellos dorados, encandiladas por los ramitos en sus dedos. Y a su lado, muchachos sanos y atléticos que sonríen satisfechos, especulando una prueba de amor.

Un vendedor viene a mi. Es viejo, delgado y eléctrico. Estrechamos manos con firmeza e intercambiamos buenos gestos.

—Sentime pibe —dice y, por como frasea sospecho, es asmático— Vos tenés algo. Te das idea? Vos sos de los míos, ya me di cuenta de lejos. Mirá, te voy a explicar como viene la mano, —comenta y hace una pausa para respirar por la boca— Esto es muy fácil: La mujer da sexo para recibir amor y el hombre da amor para recibir sexo. Y mis ramitos, llegan y bueno, hacen la magia. Llevate este, haceme caso querido, tomá. —insiste, dándome el rojo— Te lo regalo. Buscá algún culito y ponela, pibe.

El ramo, bastante bonito, olia a cigarrillos y madera. Observo a mi alrededor y casi todos tienen ya o un ramo o un culito. Fascinado por la situación, me maravillo en silencio y, al igual que el vendedor, desaparezco flotando entre la muchedumbre, más sabio y ausente que nunca.

Leave a Reply