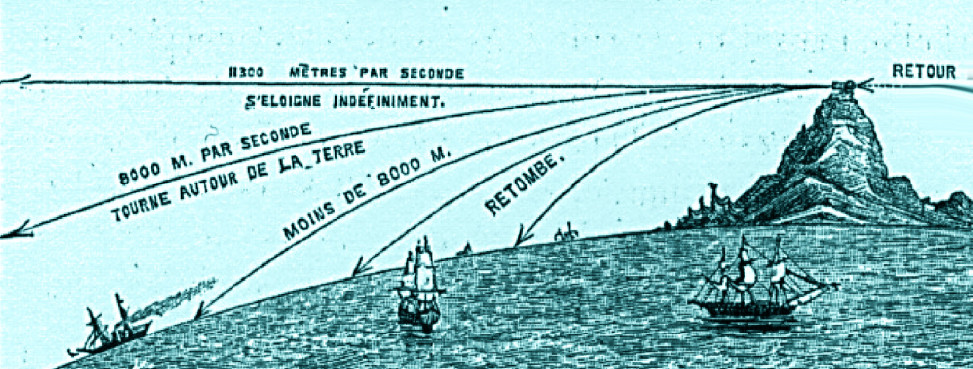

Hace casi cuatro siglos, Sir Isaac Newton dedujo que todo cuerpo necesita alcanzar cierta velocidad para escapar de la atracción gravitatoria del astro sobre el cual se encuentra. Sin importar su tamaño, masa o dirección, aquel objeto que no logre el impulso necesario se convertirá en un tibio satélite artificial o, peor aun, volverá para estrellarse.

Una noche de agosto subí a mi auto negro y dejé la ciudad en la que tantos años viví. Y, aunque me sobró impulso y elegancia para jamas regresar, cada tanto, puñados fragmentarios de recuerdos vienen a mi en caída libre y elijo jugar con con ellos tiro al pichón. Con todos, menos uno; Se trata de un lugar particular que solía frecuentar durante ciertas noches. Visto en retrospectiva, no solo representaba una de las múltiples paredes de mi diminuta pecera de entonces sino también, un ticket dorado a lo más profundo de un reservorio de combustible para nihilistas.

Incluso, llegar tenia gran encanto. Luego de cruzar no menos de veinte semaforos titilantes de amarillo se ingresaba a un oscuro parque industrial haciendo zig-zag entre grandes maquinas de utilidad indescifrable, decenas de

obreros, containers sobre ocho ejes y un rico abanico de jineteras para, finalmente, recorrer un rústico puerto de ultramar repleto de esqueletos de barcos abandonados.

Oculto entre enormes tanques plateados de petróleo, se encontraba un angosto camino de arena con acceso a una escollera de tres kilómetros de longitud. Al avanzar, se bordeaba un oleoducto de aluminio que reflejaba luz de luna durante todo el trayecto. El aire, pronto se convertía en viento helado con intenso aroma a mar. El final del camino se recorría a pie hasta llegar a un estrecho hueco bajo el conducto de petróleo. En ese punto, la oscuridad era casi absoluta. Había algo asfixiante en el Atlántico a media noche. Escucharlo y olerlo pero no verlo, generaba cierta inquietud y angustia. Un mar que no acepta ofrendas. de aguas azules casi negras, siempre bravas y heladas. Su fuerza y edad, incalculables como sus historias. Y por encima de mi, la débil luz de miles de estrellas llegaba desde los mas remotos puntos de la galaxia. A simple vista, distinguí Jupiter. Su nombre era el equivalente romano de Zeus.

Me maravillaba saber que la luz solar demoraba cuarenta y cinco minutos en llegar a él y otros cincuenta en alcanzar mis ojos. Recordé haberlo visto al padre de la luz, junto a sus lunas en un telescopio de gran porte y sorprenderme al descubrir que, debido a la distancia, su famosa gran mancha roja no era visible. De hecho, lo que vi era tan pálido e insignificante que costaba creer que ese punto blanco era una bola de gas trescientas veces mas grande que nuestro planeta.

Con precisión milimétrica, posé mi pie sobre el filo de la roca que me separaba del mar. Cerré los ojos y respiré un aire húmedo y eléctrico. El viento, podia sentirlo, se hacia mas fuerte y helado a cada momento. Pensé en lo poco que había cambiado el horizonte en cientos de miles de años y lo poco que lo haría en el futuro lejano. Escuché, una tras otra, las olas romper bajo mis pies y estimé que, en promedio, llegaba una cada seis segundos, seiscientas por hora, mil cuatrocientas por día, cinco millones doscientos mil por año, cincuenta y dos millones por década y unos cuatrocientos veinte millones desde que la escollera había sido creada.

Quien más se enfrentará en las noches al padre de la luz, de espaldas al resto del mundo, dentro de cuatrocientos veinte millones de olas? Imaginé un ser frágil frente un universo de preguntas sin respuesta compuesto, como todos, por átomos que alguna vez fueron combustible de estrellas y viajaron eones hasta llegar, por azar, a conformar todo cuanto nos rodea incluyendo, la rueda de un tren, la pata de un grillo, un palacio en Tehran, un diamante, un enchufe de pulmotor, el bigote de un perro, la represa Hoover o la paloma blanca de Tesla.

Una ola rompió cerca de mi y volví a abrir los ojos. Tuve frío y decidí regresar a mi auto. Encendí la calefacción, puse reversa y, al mirar por el espejo retrovisor, no pude sino reir al notar la similitud entre mi pelo y el de Andrew Jackson en el billete de $20 dólares. Una masa de aire polar me había dado el look del presidente mejor peinado de la historia. Puse un disco de boards of canada y manejé, entre jineteras vencidas y amarillos titilantes, sin que nadie en el cosmos notara siquiera, mi nueva imagen.

Leave a Reply